杨国伟与柯卓锋教授团队提出激光制造清洁能源新技术

中大新闻网讯(通讯员闫波)能源转化技术是现代科学和工程的重要研究方向,科学家们探索新型催化化学方法来实现能源化学物质的转化,如光催化、电催化等。然而,这些被人们寄予厚望的催化化学技术,在实际应用中还是存在一些问题,距离工业化还有一定距离。那么,能否超越催化化学,开辟一条全新的能源转化途径呢?

中山大学李朝晖教授、沈乐成教授团队荣获2023年度中国光学十大社会影响力事件奖(Light10)

中大新闻网讯(通讯员林锐娜)6月18日至20日,由联合国教科文组织“国际光日”组委会、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(简称“长春光机所”)、中国光学学会、电气和电子工程师协会光子学会与中国科学报社联合主办,Light学术出版中心、科学网、iCANX承办的Light Conference 2024在长春东北亚国际会议中心盛大开幕。来自中山大学广东省光电信息处理芯片与系统重点实验室的李朝晖教授研究团队荣获2023中国光学十大社会影响力事件奖(Light10)。

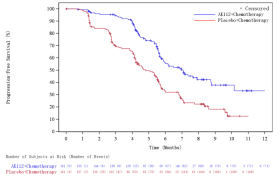

张力教授团队为肺癌患者带来免疫治疗新方案

中大新闻网讯(通讯员郑敏珊)2024年5月31日,中山大学肿瘤防治中心张力教授牵头开展的III期HARMONi-A(AK112-301)研究期中分析结果,被2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)收录为口头报告,由张力教授在ASCO会上作口头报告。研究结果同步在国际顶尖权威期刊《美国医学会杂志》(JAMA)在线发表。本文的通讯作者是中山大学肿瘤防治中心张力教授,共同第一作者包括中山大学肿瘤防治中心方文峰教授、赵媛媛主任医师、黄岩主任医师等。

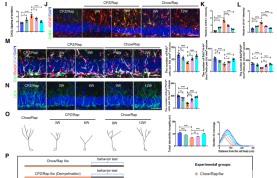

邱伟/汤常永团队解析多发性硬化(MS)认知功能障碍的发病机制

中大新闻网讯(通讯员宋延娜)多发性硬化症(multiple sclerosis, MS)是一种免疫介导的中枢神经系统炎症脱髓鞘疾病,主要表现为运动、感觉、认知和神经精神功能障碍。值得注意的是,超过50%的MS患者存在认知功能损伤。然而,目前的疾病修正治疗(disease modifying therapy, DMT)对MS患者的认知损伤改善有限。因此,深入研究MS认知功能损伤的病理生理机制,寻找新的治疗靶点进而延缓MS认知功能的下降至关重要。

中山眼科中心携手华为技术有限公司联合发布ChatZOC眼科大模型

中大新闻网讯(通讯员赖韵熙、罗明杰)2024年6月6日,在第29个全国爱眼日当天,中山大学中山眼科中心与华为技术有限公司携手合作的ChatZOC眼科大模型正式发布。该模型基于人工智能技术研究构建,为守护人民群众眼健康开辟了智慧化新路径。

戎利民教授牵头制订国内首个《脊柱内镜手术规范化命名的中国专家共识》,创建相关手术中文命名原则

中大新闻网讯(通讯员陈子豪)2024年5月,由中山大学附属第三医院院长、中国医师协会骨科医师分会脊柱微创学组组长戎利民教授牵头制订,中山大学附属第三医院脊柱外科陈子豪副主任医师执笔的《脊柱内镜手术规范化命名的中国专家共识》(下称“共识”)正式发布,首次提出并确定了脊柱内镜相关手术的规范化中文命名原则。

姚道新教授团队与合作者在量子相变研究方面取得重要进展

中大新闻网讯(通讯员雷世菁)近日,中山大学物理学院姚道新教授团队在量子相变的无序算符标度行为研究中取得重要进展,在国际上首先提出无序算符可以用来探测边界态和边界的临界行为,并分析了其标度行为。2024年5月17日,该成果以“Measuring the Boundary Gapless State and Criticality via Disorder Operator”为题,以中山大学为第一单位发表在国际著名物理刊物《物理评论快报》 (Physical Review Letters 132, 206502 (2024)),并获得编辑推荐(Editor’s suggestion)。

肿瘤防治中心10余项研究入选2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会口头报告

作为消化道肿瘤领域的领军人物,徐瑞华教授团队共有11项研究入选,其中口头报告5项、壁报6项,奏响了消化道肿瘤领域中国强音。