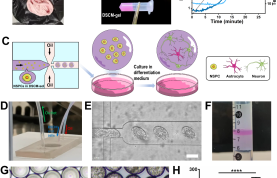

白莹副教授团队提出基于脱细胞基质微凝胶载体及预孵育技术的新型干细胞移植策略

创伤性脊髓损伤可导致脊髓神经元的大量死亡,严重的会使患者完全丧失运动和感觉功能,造成受损节段以下完全瘫痪。神经干细胞移植一直被认为是一种可行的脊髓损伤细胞疗法,可有效补充受损死亡的神经元并重建神经网络。然而,由于移植干细胞极低的存活率和体内分化方向不受控制等突出问题,直接将未成熟的神经干细胞注射到损伤部位后,脊髓神经再生和功能恢复效果并不理想。

中山一院发布国内首部综合阐述咽喉微创外科技术策略专著

中大新闻网广州8月5日电(记者邱清萌)8月2日,2024年广东省研究型医院学会耳鼻咽喉头颈外科学专业委员成立大会暨2024耳鼻咽喉头颈外科大湾区-国际诊疗研讨会在广州国际生物岛召开。会上,中山大学附属第一医院发布了国内首部综合阐述咽喉微创外科技术策略专著《咽喉微创外科策略与技巧》。

彭少麟教授团队首次实验证明植物种内的风险分摊策略存在时空交互作用模式

中大新闻网讯(通讯员熊丽娜)生物如何应对环境不确定性是重要的生物学基础问题。植物通过提高胁迫耐受力变异和传播能力,能够分别在时间和空间上分摊胁迫导致的繁殖失败风险。理论上说,时空风险策略在可能种间存在权衡:当物种能通过种子远距离传播有效分摊空间上的风险时,则时间上的风险分摊策略可能会减弱;反之,当物种难以在空间上避免繁殖失败的风险时,则时间上的风险分摊策略可能会增强。然而,在同一物种内,时间和空间的风险分摊策略是否及如何产生交互作用尚不清楚。

中山大学姚成果课题组与厦门大学叶从庭课题组合作报道U4 snRNP维持全长pre-mRNA转录完整性的分子生物学功能

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)在生化教科书中,U1 snRNP与U4 snRNP的分子生物学功能是真核生物中参与pre-mRNA splicing。2010年,Gideon Dreyfuss实验室发现U1 snRNP具有维持新生全长pre-mRNA转录的新功能,并命名为U1 snRNP telescripting。

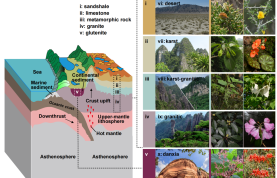

廖文波、凡强团队等提出解释“山地植物区系聚集的地质岩性假说”

中大新闻网讯(通讯员熊丽娜)物种在地球表面的不均衡分布,是生物地理学及生态学研究的重要内容。早在洪堡时代,就已经发现热带山地有着极高的物种多样性,阐明山地植物区系的成因对理解物种形成及生物多样性的科学保护有重要意义,近两个世纪以来吸引了大批生物地理学家、生态学家投入研究,尤其是通过区域植物多样性和系统发育研究,以及与气候因子、生态因子、地理因子等的耦合研究,取得许多新的进展,进而形成了一个较为明确的观点,即普遍认为“生物过程、生态过程、地质过程”共同推动和促进了山地生物多样性的形成。

肿瘤防治中心肿瘤学学科在2023年度中国医院科技量值榜斩获第一

中大新闻网讯(通讯员孟祥伟、王红梅)7月19日下午,2023年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)暨五年总科技量值(ASTEM)正式发布。2023年度中国医院科技量值评价范围包括全国2943家三级医院,中山大学肿瘤防治中心位列综合榜第11位,五年总科技量值排名全国第12位,5个学科进入全国前20位,4个学科进入前10位。其中,肿瘤学排名2023年度科技量值第1位,2019-2023五年总科技量值第1位。

附属第三医院英文期刊Liver Research获首个影响因子

中大新闻网讯(通讯员王景周)近日,国际权威机构科睿唯安(Clarivate Analytics)正式发布了2023年《期刊引证报告》(Journal Citation Reports, 简称JCR)。中山大学附属第三医院承办的英文期刊Liver Research获得了首个影响因子(IF=2.0),在Gastroenterology & Hepatology类别中位列Q3区。

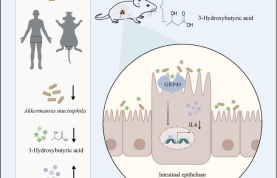

生命科学学院陆勇军教授团队与附属六院王辉教授团队合作揭示辐射诱导的肠道菌群和代谢失调介导放射性直肠病的发病机制

中大新闻网讯(通讯员熊丽娜)放射性直肠病(RP)是盆腔恶性肿瘤(如前列腺、直肠和子宫肿瘤等)放射治疗后的常见副作用,发病率高,而临床上缺乏有效的治疗方法。辐射会导致肠道菌群的失调,然而,RP中参与宿主-微生物群相互作用的共代谢产物和调节网络特征尚未阐明。