中山大学-航宇微 宇航SoC芯片联合实验室签约暨揭牌仪式在珠海校区举行

中大新闻网讯(通讯员方媛、许嘉茵)5月17日,中山大学-航宇微 宇航SoC芯片联合实验室签约暨揭牌仪式在中山大学珠海校区人工智能研究院大楼举行。中山大学副校长郑跃、珠海市副市长晁桂明、珠海航宇微科技股份有限公司名誉董事长颜军等出席签约仪式。

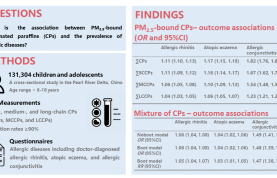

董光辉教授团队发表大气颗粒物中氯化石蜡与儿童过敏性疾病正相关的最新研究成果

中大新闻网讯(通讯员黄靖雯)近日,公共卫生学院董光辉教授课题组在国际期刊Journal of Hazardous Materials(中科院一区,IF=13.6)上发表了题为Positive Association between Chlorinated Paraffins and the Risk of Allergic Diseases in Children and Adolescents的最新研究成果。本研究在前期研究基础上深入拓展,为推进新型持久性有机污染物氯化石蜡的健康风险评估和相关管理提供了新的人群研究证据。

帅心涛、魏波教授团队在Journal of Controlled release上发表最新研究成果

中大新闻网讯(通讯员丁东兵)近期,附属第三医院帅心涛、魏波教授团队在药剂学领域国际顶级学术期刊《Journal of Controlled release》(IF=10.8)上发表题为“Nanodrug modified with engineered cell membrane targets CDKs to activate aPD-L1 immunotherapy against liver metastasis of immune-desert colon cancer”的原创性研究成果。

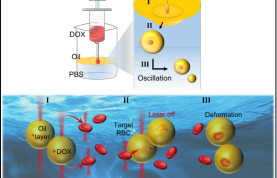

雷宏香教授、杨国伟教授团队在基于光镊的新型靶向药物递送系统研究中取得重要进展

中大新闻网讯(通讯员雷宏香)靶向药物递送系统在生物医学临床研究和新型药物开发中具有广阔的发展前景。然而,如何实现稳定安全且无药物泄漏的靶向药物输运,同时又能获得具有高药物利用率和低毒副作用的精确可控给药,仍面临重大挑战。

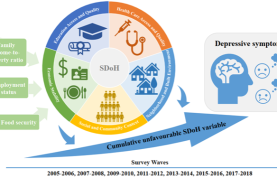

陈亚军教授团队在健康公平性与全人群身心健康研究中取得系列进展

中大新闻网讯(通讯员刘美玲、葛文鑫、梁景宏)近期,基于健康公平性的视角,中山大学公共卫生学院陈亚军教授团队针对单个及多个健康社会决定因素(Social determinants of health,SDoH)与全人群身心健康的关系和路径进行了探索,研究成果对于政府及相关机构采取更有效方式加强健康公平,促进全民健康提供依据。系列文章分别发表在Psychiatry Research和Journal of Clinical Periodontology等精神病学和公共卫生领域国际知名期刊。

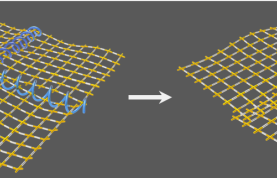

化学学院郑治坤教授团队弹性晶体膜研究成果在Nature发表

中大新闻讯(通讯员刘健阳)高结晶度材料的机械物理性能主要取决于其缺陷结构,缺陷特别是晶界缺陷严重破坏高结晶度材料的机械性能,而天然和合成晶态材料通常为多晶,故晶态材料机械稳定性不高。同时,同木材、玻璃和塑料等一样,晶态材料的机械强度(材料在外力作用下抵抗破坏的能力)与韧性(材料在受到外力冲击时吸收能量并抵抗断裂的能力)相互制约,如何改善高结晶材料的脆性,同步增强其机械强度和韧性为晶态材料当前面临的一个巨大挑战。

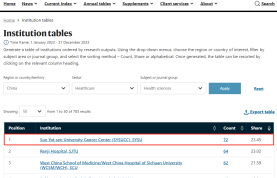

最新Nature Index发布,肿瘤防治中心荣登Health sciences领域国内医疗机构榜首

中大新闻网讯(通讯员文朝阳、陈鋆、赵现廷)近日,自然指数(Nature Index)发布2023年度最新排名,在Health sciences(健康科学)领域中,中山大学肿瘤防治中心(以下简称“肿瘤防治中心”)以论文数72,贡献份额23.45,荣登该领域国内医疗机构第1,位列该领域全球医疗机构第34。在全球癌症专科机构排名中,肿瘤防治中心连续多年稳居国内第1、国际第4。此外,肿瘤防治中心在Biological sciences领域也取得系列重大进展,位列国内医疗机构第2。

丁俊军团队开发相分离关键氨基酸鉴定算法PSPHunter

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)液-液相分离(Liquid-liquid phase separation,LLPS)是介导蛋白质和核酸等大分子在细胞中区室化分布的重要机制之一,广泛参与转录调控、自噬、DNA复制、染色质互作等多种重要生物学过程。异常相分离与神经退行性疾病、肿瘤等多种重大疾病密切相关。因此,解析相分离的功能对于破译细胞生命活动和疾病机制至关重要。