曾园山教授团队发现一种新颖的神经类组织可在脊髓损伤处重建中继脑源性神经信息的神经通路

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)2024年8月24日,中山大学曾园山团队联合广东省人民医院李戈团队在国际期刋Chemical Engineering Journal上在线发表了题为:The LINGO-1-deficient neural stem cell-derived neural tissueoid showed enhanced retention and neuronal relay in the transected spinal cord的研究成果。

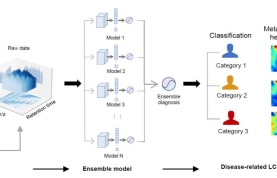

李伟忠、黄蓬、胡寓旻教授团队报道代谢组学AI分析新方法

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)非靶向代谢组学通过全面揭示生物系统内小分子浓度的变化,为疾病生物标志物的发现和诊断提供了重要的技术手段。代谢组学研究中的液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)具有高灵敏度、高稳定性、高检测通量等优势。然而,当前针对LC-MS代谢组学数据的分析方法面临着复杂的挑战,包括数据处理的复杂性和批次效应,以及大量未知代谢物的存在等。解决这些问题对于通过代谢组学手段发现疾病相关新的生物标志物和早期预测预警重大疾病的发生至关重要。

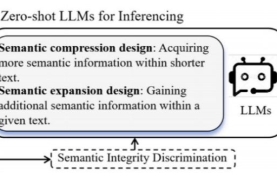

周毅教授团队提出大模型增强知识图谱补全新方法

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)人工智能是当前推动医学领域研究创新的重要支撑,大模型在医学领域的研究应用,为智能医学的发展提供了新思路和方法。大语言模型通过分析海量文本数据来掌握和生成人类语言,而知识图谱补全则利用这些模型来增强和完善医学领域的知识图谱,填补其中的信息空白。在医学领域,知识图谱包含了丰富的医学实体和它们之间的复杂关系,支持诊断、治疗决策和研究等多种应用。通过知识图谱补全,可以有效扩展医学知识的深度和广度,提高图谱的准确性和覆盖范围。

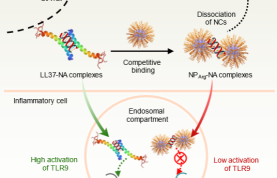

陈永明、刘利新教授团队在合成聚多肽调控TLR9通路研究取得重大突破

中大新闻网讯(通讯员陈实)近日,中山大学材料科学与工程学院陈永明、刘利新教授团队在国际上第一次阐明了聚合多肽抑制NA激活TLR9的机制,原创性研究论文以“Synthetic polypeptides inhibit nucleic acid-induced inflammation in autoimmune diseases by disrupting multivalent TLR9 binding to LL37-DNA bundles”为题发表于2024年8月19日出版的《Nature Nanotechnology》。

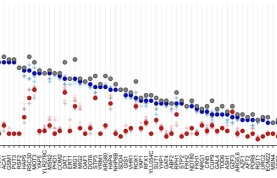

陈小舒团队、贺雄雷团队提出了多效性进化的新型模型

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)近日,中山大学中山医学院陈小舒教授和生命科学学院贺雄雷教授合作团队在Molecular Biology and Evolution在线发表题为“Most pleiotropic effects of gene knockouts are evolutionarily transient in yeasts”的研究论文,对转录因子的敲除效应进行了全面的研究,以揭示多效性的进化特征。

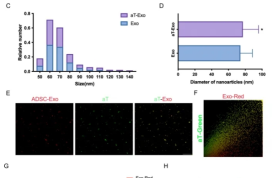

中山眼科中心袁进教授团队建立工程化外泌体可溶性微针角膜炎症干预新策略

中大新闻网讯(通讯员李赛群、唐艳丽)角膜是维持清晰视觉的前提和基础,化学性外伤、免疫性疾病引起的炎症反应导致伤口愈合延迟,破坏角膜正常结构与功能,严重者如角膜碱性化学伤导致失明,严重威胁患者视力健康。现有的临床治疗方法存在诸多局限性,促使研究者不断探索高效、安全的创新疗法。

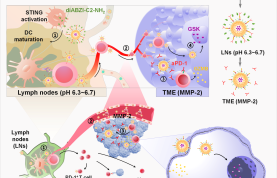

任杰教授团队与帅心涛教授团队联合研发淋巴靶向纳米药物用于激活完整的癌症-免疫循环

中大新闻网讯(通讯员肖洪)近日,中山大学附属第三医院超声科任杰教授团队与纳米医学中心帅心涛教授团队联合,在抗肿瘤免疫治疗中取得新的进展。这一研究是纳米中心基础研究团队与临床学科超声团队在交叉学科领域的又一合作研究,为抗肿瘤免疫治疗提供了新的思路和方法。

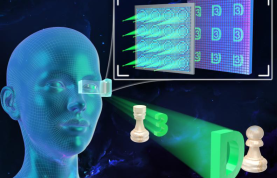

董建文教授团队在纳米压印超透镜阵列的近眼显示研究上取得重要进展

中大新闻网讯(通讯员柯丽)中山大学物理学院、光电材料与技术国家重点实验室董建文教授团队报道了一种基于超透镜阵列的近眼3D显示模组。该模组首次采用全新架构,阐明并证实了在近眼显示应用中超表面的优越性,实现了纳米压印超透镜制备技术、集成成像实时渲染快速算法,最终展示出具有单目聚焦深度线索的透视式AR和3D效果,消除了人眼辐辏调节冲突,为光学超表面在未来VR/AR领域的应用发展奠定了基础。