中山大学中山眼科中心重大创新突破:首次发现肠道细菌介导遗传性视网膜疾病,并提出抗菌/肠道基因治疗的全新防控方法

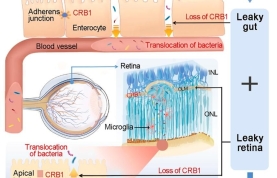

中大新闻网讯(通讯员唐艳丽)遗传性视网膜变性疾病是一类严重的不可逆致盲疾病,迄今几乎无药可医。其中,CRB1基因突变是最常见的导致Leber先天性黑矇和视网膜色素变性的病因之一。为寻找针对CRB1基因突变相关的视网膜色素变性疾病的机制和治疗方法,中山大学中山眼科中心等科研单位组织科研人员进行了近10年的科研攻关,于近日取得突破性进展:发现CRB1基因突变导致的视网膜色素变性样损伤依赖于肠道微生物入侵,肠道中的细菌可通过被破坏的肠道屏障和眼部血视网膜屏障移行至视网膜,从而诱发视网膜炎症和色素变性样损伤。

中山大学吴小剑、余照亮团队或为直肠癌新辅助化疗耐药患者带来新疗法!

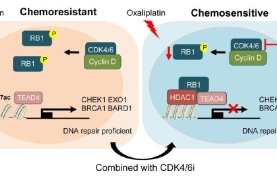

中大新闻网讯(通讯员张婷婷、戴希安、简文杨)对于局部晚期的直肠癌,目前主要采用新辅助治疗降低肿瘤分期以改善治疗效果,但是有相当一部分的患者对新辅助化疗耐药,预后极差。因此,深入探索直肠癌对新辅助化疗耐药的分子机制,有利于发现新的治疗靶点,开发新的治疗方案。

中山大学李陈龙团队揭示植物BCL7A/B亚基增强SWI/SNF复合体介导的染色质可及性进而调控基因表达和营养生长阶段转换的分子机理

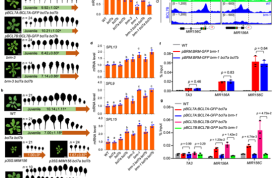

中山大学新闻网讯(通讯员熊丽娜)SWI/SNF(Switch/Sucrose Non-Fermenting)复合体是一个进化上保守的ATP依赖型染色质重塑复合体,通过调整染色质结构来控制染色质的可及性及基因的表达。然而,在真核生物中,SWI/SNF复合体的重塑活性如何被调节仍然难以捉摸。虽然人们在十多年前已经发现B-cell lymphoma/leukemia 7A/B/C(BCL7A/B/C)蛋白是哺乳动物SWI/SNF(mSWI/SNF)复合体的亚基,其植物中的同源亚基也在最近的研究中得到了确认,但BCL7亚基在真核生物SWI/SNF复合体中的具体功能仍然未知。

中山大学张文庆教授课题组揭示了农业害虫褐飞虱适应抗虫水稻的代谢机制

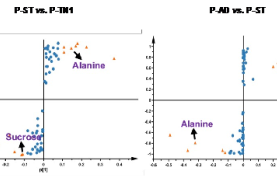

中大新闻网讯(通讯员熊丽娜)农业生产中,抗虫作物品种的培育和推广作为一种环保、经济、有效的害虫防治措施。但害虫可以适应抗虫品种,形成新的致害性表型,使得抗虫品种使用年限缩短。在适应寄主植物抗性的过程中,植食性害虫需要在克服植物的防御反应的同时确保自身的生长发育和繁殖。为了实现这一目标,害虫需要对体内的能量资源进行战略性配置,以满足自身在解毒和维持生态适合度方面的需求。然而,目前对植食性害虫适应抗虫作物过程中复杂的能量分配机制的了解仍然有限。

中山大学团队推出生物信息学工具网站——生信宝库

中大新闻网讯(通讯员熊丽娜)随着生物医学领域的高速发展,以生物信息学为代表的数据科学愈发重要,因此催生了数以万计的各类处理、分析、解读生物医学数据的生物信息软件、工具和数据库。这些工具不断积累的同时,也给用户带来困扰。用户难以从海量的生信工具中找到真正符合自己研究需求的工具。同时,生信工具的质量参差不齐,也缺乏对各类工具进行质量评价的权威网站。

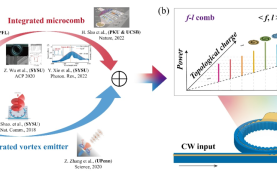

中山大学张彦峰、余思远团队基于氮化硅微环实现频率与拓扑荷二维空间的相干光频梳

中大新闻网讯(通讯员林锐娜)近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)、光电材料与技术国家重点实验室张彦峰、余思远课题组在探索更高维度空间的相干光束产生方面取得了突破,成功在单个氮化硅微环上实现频率和拓扑荷二维参数空间的相干光频梳。

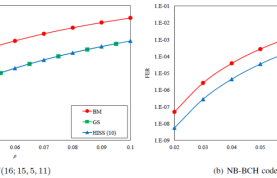

中山大学陈立教授团队在中短码系列研究取得新突破

中大新闻网讯(通讯员林锐娜)中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)陈立教授团队在多元循环码的迭代译码研究工作取得了重要进展,实现了一种全新的超限译码机制,尤其适用于支撑未来超高可靠低时延通信(URLLC)的中短码。团队最新研究成果以《Shift-Sum Decoding of Non-Binary Cyclic Codes》发表于信息论领域国际顶级期刊IEEE Transactions on Information Theory,论文第一作者为邢炯跃博士(中山大学电子与信息工程学院2020届博士毕业生),通信作者为陈立教授。

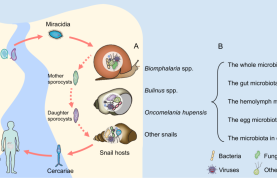

中山大学吴忠道教授团队在Trends in Parasitology期刊发表血吸虫中间宿主螺类的微生物群及无菌和限菌技术研究的综述文章

中大新闻网讯(通讯员张玉琦)中山大学中山医学院吴忠道教授团队1月25日在《Trends in Parasitology》发表题目为“Snail microbiota and snail-schistosome interactions: Axenic and gnotobiotic technologies”的特邀综述文章,全面总结了血吸虫中间宿主螺类的共生微生物及其研究中的无菌和限菌技术研究方面的最新研究进展,并对该领域未来研究方向进行展望。《Trends in Parasitology》为《Cell》杂志社出版的寄生虫学领域综述类权威期刊,中科院大类一区。